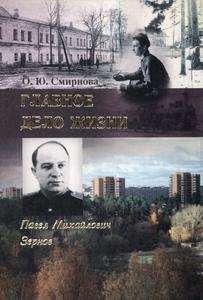

Биография

Родился Павел Михайлович Зернов 19 января 1905 года в деревне Литвиново Кольчугинского района Владимирской области в многодетной семье рабочего. Детство ребятишек было более чем трудным. Лишь в пятнадцать лет в июле 1919 года сумел через биржу труда устроиться на кольчугинский завод: сначала рассыльным, затем рабочим. До этого — к 1917 году — прошел четырехгодичный курс обучения в церковно-приходской школе.

Завод оказался первой основательной вехой на пути становления Павла Зернова как личности. В январе 1925 года Павел Зернов уходит на комсомольскую работу, где в дальнейшем приходит к мысли о настоятельной необходимости учиться. В 1926 году он поступает на рабфак при институте народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, который заканчивает в 1929 году. Затем Павел 4 года учится в МВТУ им. Баумана на факультете «Двигатели внутреннего сгорания» и заканчивает его в 1933 году с красным дипломом. На способного студента обратили внимание и оставили в МВТУ для учебы в аспирантуре. Одновременно П. М. Зернов занимается преподавательской деятельностью, работает старшим инженером, а затем научным сотрудником в лаборатории. Его научная работа в области дизелестроения на конкурсе молодых научных работников была удостоена премии и диплома Академии наук СССР.

В июне 1937 года П. М. Зернов успешно защищает диссертацию на ученую степень кандидата технических наук, и уже в феврале 1938 года тридцатитрехлетнего Зернова назначают главным инженером Главка дизелестроительной промышленности Наркомата машиностроения, а в сентябре 1938 — начальником Главка тракторной промышленности Народного комиссариата машиностроения СССР. Молодой начальник умело координирует деятельность тракторного производства страны, помогает предприятиям в налаживании выпуска продукции. С февраля 1939 года П. М. Зернов — заместитель народного комиссара среднего машиностроения СССР и отвечает за выполнение задания правительства по обеспечению армии автомашинами на гусеничном ходу.

В 35 лет, с июня 1940 года по декабрь 1942 года Павел Михайлович — председатель Всесоюзного Комитета стандартов при СНК страны.

В сентябре 1941 года П. М. Зернов одновременно занимает должность заместителя наркома танковой промышленности. В течение летнего месяца 41-го он налаживает на одном из подмосковных предприятий выпуск крупнокалиберных пулеметов, увеличив их производство в десять раз, а потом обеспечивает выпуск легких танков на Харьковском тракторном, руководит эвакуацией заводов на Урал. В Сталинграде сначала организует на базе судоверфи танковый завод, затем этим производственным коллективом обеспечивает выпуск танков.

В военные годы генерал-майор танковой службы П. М. Зернов проявил талант выдающегося организатора производства, и теперь это качество нужно было применить для реализации атомного проекта СССР: в 1946 году П. М. Зернов назначается начальником (директором) базы № 112 Главгорстроя СССР (КБ-11, ВНИИЭФ), объекта, аналога которому в стране до сих пор не было и который ему предстояло еще создать в самые короткие сроки.

Первоначально штат КБ-11 намечался из 70 научных сотрудников. Первые лаборатории размещались в одном из старинных зданий Саровского монастыря. Рядом находился завод боеприпасов № 550, который стал производственной базой КБ-11. В состав руководства КБ-11, кроме директора П. М. Зернова, входили Ю. Б. Харитон — главный конструктор и научный руководитель и заместитель главного конструктора К. И. Щёлкин.

Знания и способности П. М. Зернова особенно ярко проявились на посту начальника главного объекта атомного проекта. Его отличали огромная работоспособность, организаторская «хватка», техническая смекалка, стремление сделать из запущенного, неухоженного поселка современный красивый город, отзывчивость и человеколюбие.

Павла Михайловича, безусловно, можно назвать основоположником нынешнего Арзамаса-16. Только за период с 1946 по 1950 гг., когда он был руководителем КБ-11, было построено, реконструировано более 350 зданий и сооружений. И в их числе не только производственные, но и магазины, дома (кирпичные, «финские», рубленые, брусчатые), детские ясли и сады, школы, корпуса больницы, помещение под театр, аптека, стадион, общежития, овощехранилище, столовые... Проложены: теплосеть, водопровод; подведены подъездные пути к «площадкам»; закончены первоочередные работы по строительству железнодорожной линии от ст. Шатки до объекта. Директору приходилось решать множество самых разнообразных вопросов. И он решал. К заслугам директора объекта относят и открытие в 1949 году театра.

П. М. Зернову удалось создать в КБ-11 особенную психологическую атмосферу, которую отличали заинтересованность в результатах труда друг друга, благожелательность; высокий профессионализм кадров и бережное к ним отношение со стороны руководства; отсутствие бюрократии; комплексная забота «начальства» о сотрудниках; умение коллективно отдыхать в воскресенье; внимание к молодежи и ее нуждам.

Профессиональные навыки, природный организаторский талант П. М. Зернова, его умение оперативно находить оптимальные решения помогли коллективу КБ-11 выполнить задание Родины в кратчайшие сроки. Он обеспечил освоение технологий и изготовление первой атомной бомбы, а также принимал участие в её испытании. За эти работы в октябре 1949 года ему было присвоено звание Героя социалистического Труда.

Потом в своих воспоминаниях он рассказывал, как набирал со всей страны экстрамехаников, конструкторов и руководителей цехов опытного производства и разных вспомогательных служб, как противился сносу двух прекрасных храмов на территории монастыря, и все же позже, после его отъезда с объекта, их взорвали, как поссорился с Берией, доказывая, что сталинские сроки создания атомной бомбы сорваны не из-за плохой работы ученых и конструкторов (как докладывали Сталину), а из-за сложности проблемы, как доказал необходимость немедленного строительства серийного завода, хранилища атомных бомб; как «пробивал» срочное строительство железной дороги с нормальной колеёй и т. д. и т. п...

Не все из задуманного удалось претворить в жизнь первому директору. Тяжелый инфаркт уложил его в августе пятидесятого года в постель. Он, мужественный и не сдающийся, через семь месяцев встал на ноги.

В 1951 году по состоянию здоровья П. М. Зернова переводят на работу в Москву, начальником отдела Первого главного управления. В 1953 году он становится начальником Главного управления приборостроения Минсредмаша, а в 1954 году — заместителем министра.

На этих постах П. М. Зернов оперативно и умело направлял работу научных и производственных предприятий основных главков министерства. При его непосредственном участии были созданы многие новые объекты, получили дальнейшее развитие научные организации и серийные предприятия.

В 1956 году П. М. Зернов был вторично удостоен звания Героя Социалистического труда.

Павел Михайлович часто ездил в командировки на подотчетные предприятия. При этом он не ограничивался встречами и разговорами с руководством, а непременно бывал в лабораториях, конструкторских отделах, на производствах — непосредственно на рабочих местах. Каждый раз встречи с ним были непринужденными, товарищескими. Его интересовали не только результаты, новые идеи по совершенствованию спецзарядов, но и самочувствие каждого, настроение, домашнее обустройство.

Во время последних воздушных испытаний 1961—1962 гг. Павел Михайлович подолгу находился в командировках на полигоне и весьма тщательно знакомился с особенностями новых конструкций, часто присутствовал при сборке зарядов и всегда при обсуждении результатов испытаний.

В 1963 году он назначается заместителем председателя Государственного производственного комитета СССР по среднему машиностроению. Но проработал он на этом посту недолго...

Павел Михайлович много сил и энергии отдал делу, которое было смыслом его короткой жизни. Павла Михайловича не стало, когда ему не было еще шестидесяти — он ушел из жизни 7 февраля 1964 года. Похоронен П. М. Зернов на Новодевичьем кладбище.

Генерал-лейтенант инженерно-танковой службы П. М. Зернов был награждён четырьмя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Кутузова 1-й (1945) и 2-й степени, медалями. Он дважды лауреат Сталинской премии и единожды — Ленинской. Почетный гражданин г. Сарова.

На здании, где работал первый директор РФЯЦ-ВНИИЭФ, висит мемориальная доска, на которой сверкают позолотой слова «В этом здании с 1946 г. по 1951 г. работал дважды Герой Социалистического Труда Павел Михайлович Зернов».

Библиография6

Фотогалерея12